Mit keiner Sprache wachsen weltweit mehr Menschen auf, keine wird in der Zukunft wichtiger werden. Nur dumm, dass sie der Inbegriff von schwierig ist. Nun will eine revolutionäre Lernmethode dies ändern.

Vergangenen Herbst hielt Facebook-CEO Mark Zuckerberg vor einer Gruppe Elite-Studenten in Peking eine Rede. Das Publikum johlte, chinesische Internet-Kommentatoren waren ausser sich vor Begeisterung. Zuckerberg hatte weder ein Wort zur Facebook-Sperre in China noch zur Zensur verloren. Er hatte bloss erstaunlich unfallfrei Chinesisch gesprochen.

Ausländer, die sich die Mühe machen, Chinesisch zu lernen, ernten bei Muttersprachlern glühende Bewunderung. Denn Chinesen wissen aus eigener Erfahrung, wie mühsam es ist, ihre Sprache zu meistern. Kinder verbringen bis ins hohe Schulalter täglich Stunden damit, neue Schriftzeichen zu memorieren. Von 47 000 existierenden Zeichen beherrschen selbst Gebildete nur 3000 bis 5000. Die Autorin dieses Textes kennt, optimistisch geschätzt, etwa 1500 – und wird dennoch von ihren chinesischen Verwandten als halbe Analphabetin verspottet. Das Versprechen von Unternehmerin und Buchautorin ShaoLan Hsueh klingt also erst einmal gewagt: Fünf Minuten täglich und wenige Wochen reichten aus, um auf dem Niveau eines Achtjährigen lesen und schreiben zu können.

Die Methode, welche die in London lebende Taiwanchinesin entwickelt hat, nennt sich «Chineasy» und ist aus persönlicher Not geboren: Nachdem die Tochter eines Kalligrafen und einer Keramikkünstlerin mit Mitte zwanzig in ihrer Heimat ein erfolgreiches Internet-Startup gegründet hatte, zog sie nach England, um in Cambridge zu studieren. Später machte sie in London Karriere als Investmentbankerin. Die beiden Kinder der heute 42-Jährigen kamen in Grossbritannien zur Welt – und weigerten sich standhaft, die Sprache ihrer Mutter zu lernen. Der Versuch, sie für das Chinesische zu begeistern, sei «wie Folter gewesen, für meine Kinder und für mich», schreibt Hsueh. Sie suchte nach einer einprägsamen, unterhaltsamen Lerntechnik. Vergebens. Also erfand sie Chineasy.

Dass Chinesischlernen gemeinhin mit aussichtsloser Plackerei verbunden wird, liegt zum einen an der Intonation. Jede Silbe kann in vier verschiedenen Tonlagen ausgesprochen werden, die je nach Schreibweise und Kontext ein Dutzend verschiedene Dinge bedeuten können.

Allein für die Silbe «yi» gibt es 188 unterschiedliche Wörter. Anfänger scheitern zum anderen oft an der Schrift: Die Aussprache lässt wenig bis keine Rückschlüsse auf die Schreibweise zu und umgekehrt. In der Schule üben Chinesen darum zunächst das lateinische Abc und die darauf basierende Lautschrift Pinyin. Diese hilft wie ein Stützrad dabei, die ungemein komplexeren Schriftzeichen in der Heimatsprache zu erlernen.

Mithilfe von Pinyin kann man als Chinesisch-Neuling zumindest das blosse Sprechen recht schnell üben. Wer sich an die Schrift herantasten will, muss einen anderen Weg wählen: Zunächst gilt es, den logischen Aufbau des Zeichensystems zu erkennen. Hierzu sollte man in die Geschichte zurückblicken. Die ersten Zeichen, die Chinesen vor mehr als dreitausend Jahren in Ochsenschädel und Schildkrötenpanzer ritzten, sahen aus wie stilisierte Bilder: Ri – Sonne – bestand aus einem Punkt im Zentrum eines Kreises, shui – Wasser – glich einem fliessenden Strom. Ein Grossteil der modernen chinesischen Schrift ist zusammengesetzt aus abstrahierten Versionen der Ursprungssymbole.

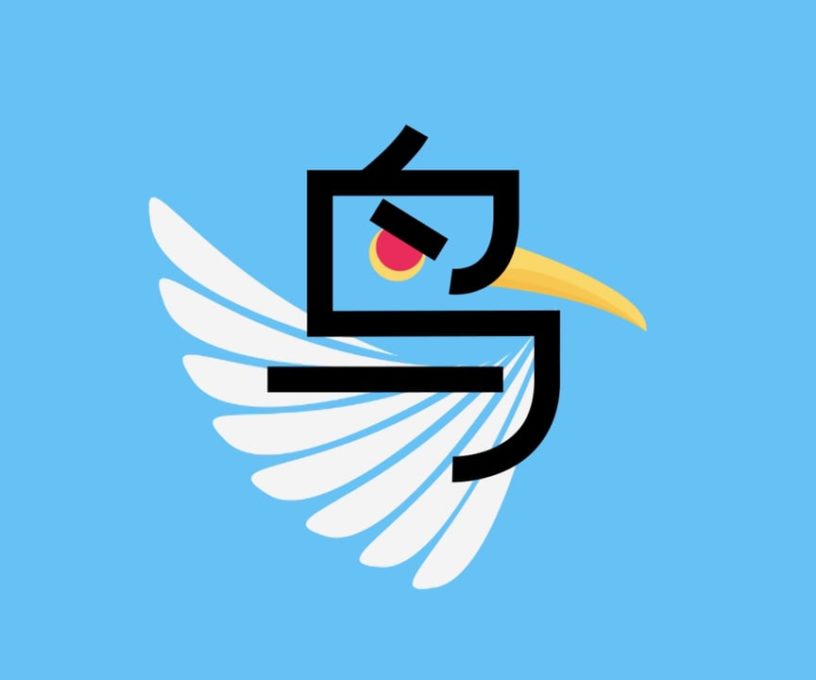

Nach diesem Prinzip funktioniert Chineasy: Simple, verspielte Piktogramme bilden Bausteine, mithilfe deren sich ein Basiswortschatz aus rund 200 Schriftzeichen kombinieren lässt – laut Hsueh genug, um Strassenschilder und Restaurantmenus zu deuten und Zeitungsartikel zu überfliegen. Dazu veranschaulicht sie die gängigsten Zeichen anhand optischer Eselsbrücken als bunte Illustrationen: Das Zeichen für «Mensch» wird mit Kopf und Füssen dargestellt, das Zeichen für «Feuer» als lodernde Flamme. Das Zeichen für «Mund» hat die Form eines offenen Vierecks. Einmal in seine Einzelteile zerlegt, verliert das Chinesische seinen Schrecken auch für Menschen, die es insgeheim für eine kryptografische Geheimschrift halten.

Hat man sich die ersten Grundbausteine eingeprägt, fügt Chineasy sie im nächsten Schritt zu komplexeren Zeichen zusammen. Und siehe da, sie folgen einer intuitiven Logik: Zwei Menschen, die nebeneinander hergehen, ergeben das Zeichen für «folgen». Dreimal das Zeichen für «Mensch» bildet das Wort für «Menge». Das Zeichen für «gross»: ein Mensch mit ausgestreckten Armen. Das Zeichen für «Gefangener»: ein Mensch, eingesperrt in das Zeichen für «Mund». Der Mensch, der gegen einen Baum lehnt, bedeutet «ruhen». Der Mund neben einem Hund: «bellen».

Ganz nebenbei taucht man auf diese Weise in die Poesie der chinesischen Sprache ein. Das Zeichen für «Winter» zum Beispiel ist die Summe aus «langsam» und «Eis». Das Zeichen für «Mann»: das Zusammenspiel von «Acker» und «Kraft». Mutter und Kind ergeben das Wort für «gut». Drei Hunde erzeugen einen «Wirbelwind». Drei Ziegen weisen den Leser auf «Gestank» hin. Ein Schild aus Wasser ergibt «Schweiss».

Manches wirkt aus heutiger Sicht zumindest erklärungsbedürftig. Frau plus Frau bedeutet etwa «Streit». Warum, schildert die Autorin Hsueh in ihrer Lernfibel anhand eines kleinen kulturhistorischen Ausflugs: Da in vergangenen Jahrhunderten oft vier Generationen unter einem Dach lebten und Frauen in der Regel das Haus nicht verliessen, war Knatsch programmiert. Schwiegermütter rächten sich an Schwiegertöchtern dafür, dass sie ihnen Söhne «gestohlen» hatten. Ehefrauen und Konkubinen stritten sich um das Erbe.

Ausgestattet mit einer Handvoll Zeichen, geht es weiter mit kurzen Sätzen. In Sachen Grammatik ist Chinesisch vergleichsweise einfach gestrickt: Verben kennen weder Zeitformen noch Konjugationen, Nomen keinen Plural, Artikel gibt es nicht. Hängt man «Selbst, Mensch, Feuer, gross» aneinander, heisst das dann: «Ich bin wütend.» Bei der Entwicklung der Piktogramme haben die Kinder der Erfinderin tatkräftig mitgeholfen. Die Mutter legte daheim am Küchentisch die Entwürfe vor, Tochter MuLan, 12, und Sohn MuAn, 10, gaben Feedback. Ganz die Internet-Unternehmerin, präsentierte Hsueh ihr System zunächst per TED-Talk. In einer Zeit, in der Chinesischkenntnisse in der globalisierten Arbeitswelt immer wichtiger werden, traf sie offenbar einen Nerv. Drei Millionen Mal wurde der TED-Auftritt angeklickt, mittels Crowdfunding sammelte Hsueh anschliessend 300 000 Franken, um ihr Buch zu realisieren. Online kann man die Bausteine ebenfalls erlernen: auf der Chineasy-Website, auf Facebook sowie über eine Smartphone-App. Das englische Magazin «Wallpaper» zeichnete Chineasy 2014 als «Life-Enhancer of the Year» aus.

Ihre Mission, sagt Hsueh, sei, die «Grosse Mauer der chinesischen Sprache» zwischen Ost und West niederzureissen. Tatsächlich gelingt es Chineasy, eine vielen so fremde Sprache als kinderleichtes Einmaleins aufzubereiten. Hierin liegen allerdings auch die Grenzen der Methode. Weiter als auf das Niveau eines Achtjährigen kommt man damit nicht.

Die Rezensentin möchte an dieser Stelle ungern fortgeschrittene Ambitionen dämpfen. Die Wahrheit ist allerdings: Sobald die Zeichen abstrakter werden und fliessendes Schriftchinesisch das Ziel ist, lässt sich Schwerstarbeit nicht mehr vermeiden. Das heisst: üben, üben, üben. Stupides Auswendiglernen. Dutzendfaches Wiederholen vorgegebener Strichabfolgen. Zur Beruhigung ist zu sagen, dass selbst Muttersprachler zunehmend das Schreiben nicht mehr beherrschen. 19 von 20 jungen Chinesen kennen das sogenannte Tibiwangzi-Syndrom: die Unfähigkeit, von Hand zu schreiben, weil man nur noch in Handy und Computer tippt. Und das erledigen die meisten Chinesen mit dem lateinischen Abc.